「ナンバ歩き」を知っていますか?

西洋式の軍隊文化が入っていくる以前の歩き方で、

古来からの日本人の歩き方です。

最近では、アスリートの世界でも注目されていて、

為末大選手や高橋尚子選手が取り入れたことも有るそう。

そんな、ナンバ歩きを登山でやてみたら疲れないのでは?

と、いうことで実験してみました!

ナンバ歩きとは? 山岳民である日本古来の歩き方

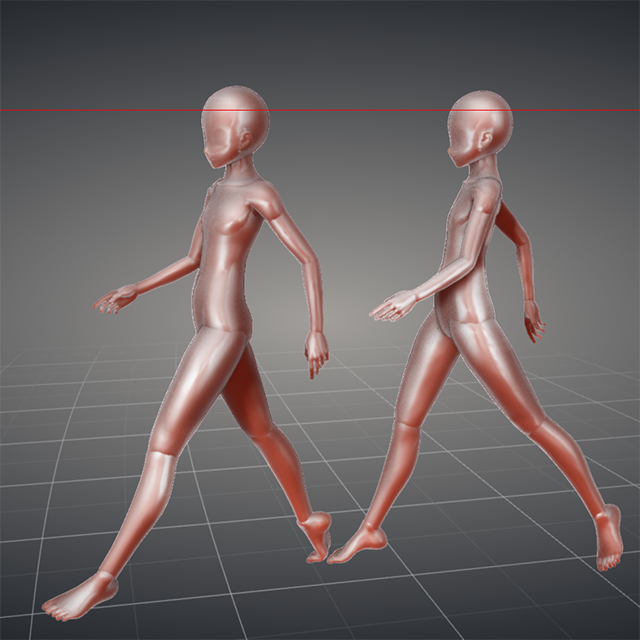

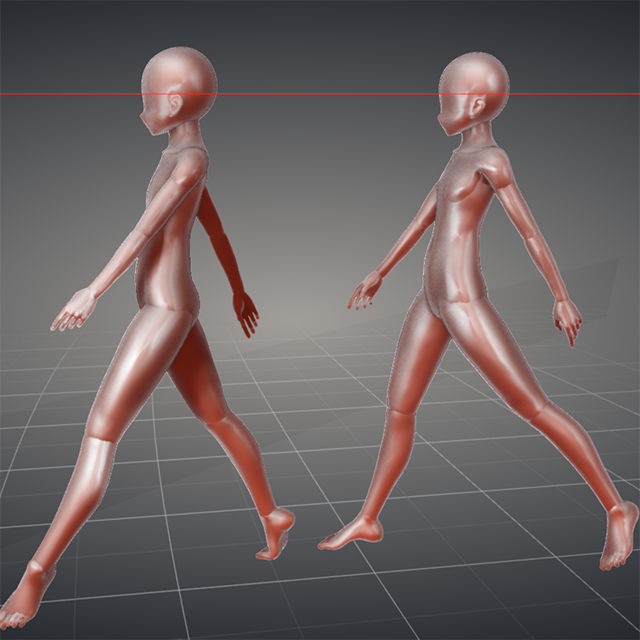

普段の歩き方は、右手と左手を出す方法ですよね?

図では、こんな感じ。

右足と左手を同時に出し、左足と右手を出して歩きます。

この歩き方は、明治時代の徴兵の際に海外から輸入された歩き方です。

ぶっちゃけ、かなり歴史の浅い歩き方ですね。

一方、ナンバ歩きは、山岳民族である日本人古来の歩き方。

右手と右足を同時に出し、次に左手と左足を同時に出して、歩いていきます。

図にするとこんな感じ。

イメージとしては、力士のツッパリや空手の移動を伴った正拳突き、竹馬の要領です。

普段の歩き方は、体の中心に1本の軸があって、それを回転させながら歩いていますが、ナンバ歩きは、左右2本の軸を交互に動かします。

江戸時代までの歩き方がこれ。

袴がはだけない歩き方でもあります。

腕を組んで歩くと疲れないのはなぜなのか?

「腕を組んで登山すると疲れにくい! 」ってよく聞きますよね?

よく、山岳ガイドの方や登山上級者がやっています。

なぜ腕を組んで登山するのか?

それは、軸が安定するからです!

軸が安定することで、バランスを取るために使う体力を温存することができ、結果的に疲れにくくなるんです。

実際に腕を組んで歩いてみると、ナンバ歩きのように、左右2本の軸で歩くことが出来ますよ!

でも……

だったら、腕の振りも取り入れて、普通にナンバ歩き登山すればよくね!?

って思って、今回のナンバ歩き登山を試してみました。

自然とナンバ歩き登山をするためには?

さて、もっとも簡単にナンバ歩きをする方法があります。

それは?

ストックを2本使うこと!

右足を出すのと同時に右手のストックを出すだけで、

自然にナンバ歩きが出来るんです!

「右だけ出す」

「左だけ出す」

という簡単な意識付けで実践できるので、難しくありません。

それに、このようにストックの突き方を決めておくと、

ストックを突くリズムが狂いにくく、テンポ良く歩いていけます!

ストック1本だと、ストックを突くタイミングがなかなか掴めなかったり、

「右手と右足を出せばいい?」

「それとも右足と左手?」

と迷ってしまったり。

やはり、ストック二刀流がおすすめです!

ストック1本から2本にした時の感動の記事はコチラ

実際にナンバ歩きで登山してみた結果

さて、実際に実験してみました。

今回挑むのは急斜面で有名な男体山です。

ストックを2本用意し、右手と右足を同時に出して歩いていきます。

イメージは自分の両肩から腰まで、鉄骨が入ったイメージ。

全身を使ってバランスを取ります。

擬音語で表すとノッシノッシと歩くといったところ。

斜面が緩やかな部分ではどうなのか?

勾配が緩やかなところでは、確かな効果を実感できました。

今までの歩き方の場合、足場の悪い地面では、片足の足首でバランスを取ることになります。

今までは、片足が宙に浮いている間、片足の足首が小刻みに動いて均衡を保っていました。

しかし、

ナンバ歩きをすることによって、

歩幅が自然と短くなり、

体の軸が2本となったことで、バランスを取ることが容易になります。

体を大きく捻ることもないので、姿勢も維持しやすいです。

それに、今までの歩き方では、気がつくと腰から頭がさがっていて、自然と疲れやすい歩き方となっていました。

しかし、ナンバ歩きでは、頭だけが路面を見るために下がる格好になります。

腰から上はしっかりと垂直を保てるので、姿勢一つ取っても合理的な歩き方だと感じました。

急斜面の場合は?

ナンバ歩き試す?

……そんな余裕ありませんでした!

岩場は流石に辛いかな。

よじ登っていく感じだったし……。

使えるところは限られるね!

ザレ場の場合は?

感動したのが、ザレ場での山行です。

重心移動を大きくしてしまうと、滑りやすくなり、苦手な地形でした。

ですが、ナンバ歩きをすると、歩幅が小さくなり、滑りにくくなる事が実感できます!

勾配の小さなザレ場での歩行はおすすめですよ!

まとめ

登山中の疲れにくい歩き方は軸がぶれないことが大切。

そのために、日本古来の歩き方で有るナンバ歩きでの登山を取り入れてみた。

ストックを使うと自然と習得できる。

普通の斜面では確かな効果を感じる。

岩場はちょっときついかな?